КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Введение. Общепринятый подход к лечению рака правой половины ободочной кишки (РППОК) включает тотальную мезоколонэктомию (ТМКЭ) с послойным выделением органа и высокой перевязкой сосудов. Однако стандартизация объема лимфодиссекции отсутствует. В Европе чаще выполняют D2- лимфодиссекцию, а в Азии – D3-лимфодиссекцию с удалением апикальных лимфоузлов. Недостаточная визуализация лимфатической системы затрудняет оценку радикальности резекции без специализированных красителей.

Цель исследования – оценка непосредственных результатов картирования регионарного лимфатического коллектора у больных РППОК с использованием индивидуального расчета дозы индоцианина зеленого (ICG).

Материал и методы. В исследование включены 63 пациента с РППОК, которым в 2023–24 гг выполнена лапароскопическая правосторонняя гемиколэктомия (ЛПГКЭ) с ТМКЭ и D3-лимфодиссекцией. Всем проводили колоноскопию с подслизистым введением ICG проксимальнее и дистальнее опухоли. Доза ICG определялась эмпирически (группа 1, n=27) или индивидуально на основе площади висцерального жира (ПВЖ) по данным КТ (группа 2, n=36) – 1 мг/100 см2 ПВЖ. Успешность картирования оценивали по пятиуровневой шкале.

Результаты. Успешное картирование отмечено у 81,5 % пациентов группы 1 и у 100 % группы 2. Оптимальное картирование наблюдалось у 40,7 и 86,1 % соответственно (р<0,001). Частота осложнений составила 37,0 и 19,4 % (р=0,156), осложнения ≥III степени – 7,2 и 2,8 % (р=0,156). Медиана исследованных лимфоузлов составила 46 и 53 (р=0,054), пораженных – 3 и 4 (р=0,992).

Заключение. Индивидуальный расчет дозы ICG на основе ПВЖ целесообразен для достижения максимальной частоты успешного (100 %) и оптимального (86,1 %) картирования лимфатического коллектора при РПОК.

Цель исследования – проанализировать результаты применения методики биопсии сторожевых лимфатических узлов (СЛУ) при начальном раке яичников.

Материал и методы. В проспективное одноцентровое исследование включено 48 пациенток с диагнозом рак яичников I–IIA стадий, которым проведено хирургическое стадирование в отделении онкогинекологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина с 2022 по 2024 г. Индоцианин зеленый вводили в воронко-тазовую и собственную связки яичников или в их культи, идентифицировали и удаляли сторожевой лимфатический узел. Далее выполняли тазовую и парааортальную лимфаденэктомию.

Результаты. Успешно картирован хотя бы один сторожевой лимфатический узел у 40 (83,3 %) пациенток. У 3 (7,5 %) пациенток выявлены метастазы в лимфатических узлах. Из них у 1 (2,5 %) пациентки метастаз выявлен в парааортальном сторожевом лимфатическом узле, у 1 (2,5 %) больной парааортальный сторожевой лимфоузел оказался ложноотрицательным и у 1 (2,5 %) пациентки метастаз выявлен в тазовых лимфоузлах, где сторожевой лимфатический узел не картирован. Таким образом, при биопсии СЛУ метастатически измененные лимфоузлы в парааортальной зоне удалось выявить лишь у 50 % пациенток. В тазовой зоне ни у одной из пациенток с картированными СЛУ не выявлены метастазы. Осложнений, ассоциированных с биопсией СЛУ, не наблюдалось.

Заключение. Результаты применения биопсии сторожевых лимфоузлов не позволяют однозначно сделать вывод о достаточной ее эффективности. Необходимы проведение дальнейших исследований и накопление опыта для улучшения результатов применения методики.

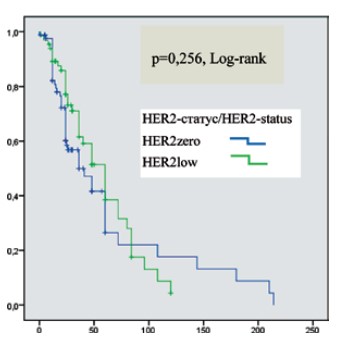

Актуальность. Большинство случаев рака молочной железы (РМЖ) имеют HER2-low статус (иммуногистохимическое окрашивание 1+ или 2+ при отрицательном FISH). Прогностическая значимость HER2-low статуса остается спорной, но выявлены его иммуносупрессивная активность и нарушение пути cGAS-STING. Трастузумаб дерукстекан эффективен при HER2-low статусе благодаря иммуномодулирующим свойствам. Разработка новых стратегий таргетной терапии HER2 актуальна для коррекции иммуносупрессивного микроокружения.

Цель исследования – изучить молекулярные особенности и клиническую значимость HER2-low статуса в зависимости от генетического профиля HER2-негативного РМЖ.

Материал и методы. В ретроспективное исследование (2022–23 гг.) включено 282 больных наследственным и спорадическим РМЖ. Проведен генетический анализ мутаций генов HRR (НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова), оценены TILs и лечебный патоморфоз. Иммуногистохимия первичной опухоли включала антитела к рецепторам эстрогена, прогестерона, HER2, Ki67, CD8, CD4, CD68, CD163. Статистический анализ выполнен с использованием IBM SPSS Statistics v.22.

Результаты. Наследственный РМЖ чаще связан с HER2-zero статусом из-за мутаций BRCA1/2 (p<0,001), в то время как мутации других генов HRR связаны с HER2-low статусом (p<0,05). HER2-low статус ассоциирован с люминальным А подтипом, низкой иммунной инфильтрацией (TILs 1 балл), преобладанием макрофагальной реакции (CD68≥67 %) и низким уровнем Т-лимфоцитов (CD4+T-ЛФ<2,5 %, CD8+Т-ЛФ<6 %), что снижает эффективность химиотерапии. При люминальном подтипе HER2-low не влияет на выживаемость без проявлений заболевания (ВБПЗ), но улучшает ВБПЗ у женщин моложе 43 лет. Наличие mBRCA2 ухудшает выживаемость при HER2-zero статусе, а mBRCA1 – при HER2- low статусе ТНРМЖ. HER2-low статус демонстрирует дискордантность между первичной опухолью и метастазами, чаще переходя в HER2-low при люминальном HER2-zero.

Заключение. HER2-low статус важен как биомаркер при прогрессирующем РМЖ, требующем повторного анализа для расширения возможностей терапии. Необходимы дальнейшая разработка и оптимизация лечебных стратегий РМЖ с учетом молекулярного профиля и микроокружения опухоли.

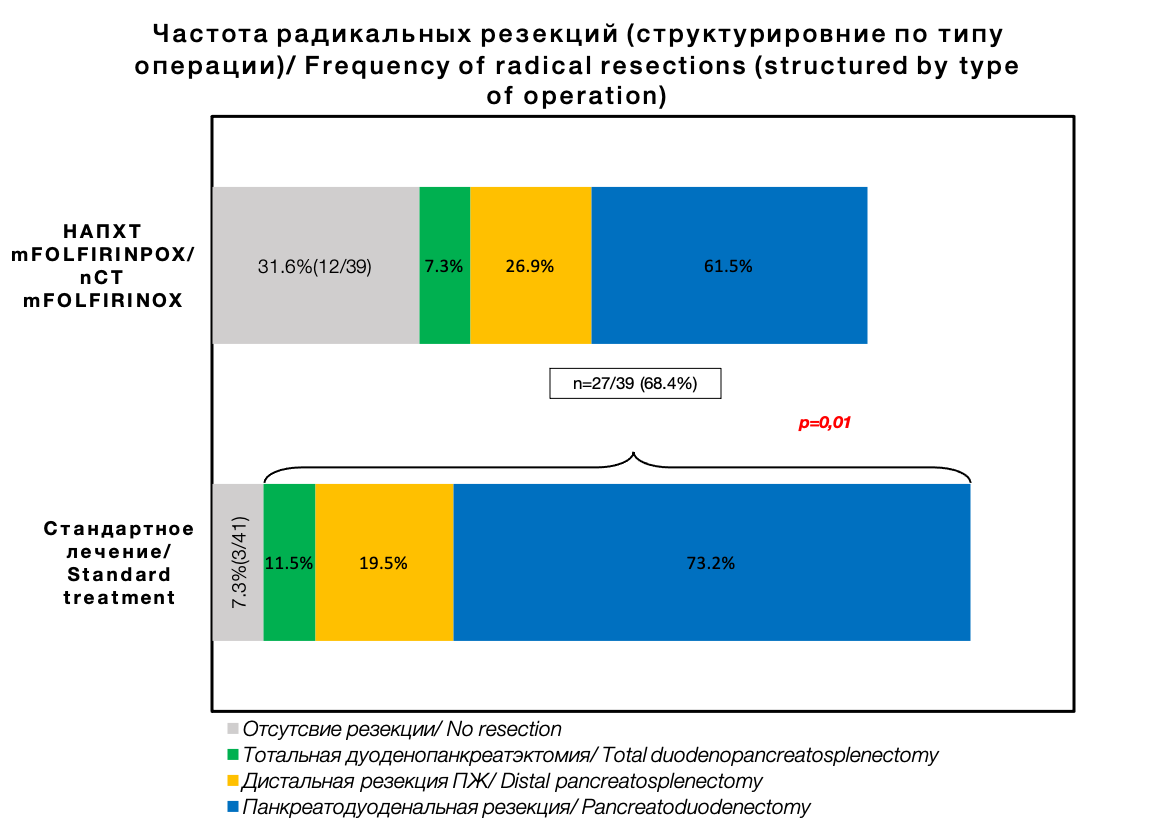

Цель исследования – оценка эффективности и безопасности применения неоадъювантной химиотерапии (НАХТ) по схеме mFOLFIRINOX в лечении больных резектабельным раком поджелудочной железы.

Материал и методы. С 2020 г. по настоящее время в ПСПБГМУ им. акад. И.П. Павлова проводится проспективное исследование II фазы, в котором изучается эффективность НАХТ по схеме mFOLFIRINOX с последующей радикальной операцией при резектабельном РПЖ по сравнению с радикальной операцией на первом этапе. В статье представлен предварительный анализ непосредственных результатов лечения. На сентябрь 2024 г. в исследование было включено 80 пациентов (группа стандартного лечения – n=41, группа НАХТ – n=39). В группе стандартного лечения проводилась радикальная операция с адъювантной полихимиотерапией (АПХТ) по схеме mFOLFIRINOX (оксалиплатин 85 мг/м2, внутривенно 120 мин; иринотекан 150 мг/м2, внутривенно 90 мин; кальция фолинат 400 мг/м2, внутривенно 120 мин; 5-фторурацил 2 400 мг/м2, внутривенная инфузия в течение 46 ч, каждые 2 нед) в объеме 12 циклов, в группе экспериментального лечения первым этапом выполнялась верификация опухоли (тонкоигольная аспирационная биопсия под контролем эндосонографии с последующим цитологическим исследованием или чрескожная трепанационная биопсия), после которой проводилось 6 циклов НАХТ по схеме mFOLFIRINOX, радикальная операция с АПХТ по схеме mFOLFIRINOX в объеме 6 циклов. В рамках данной статьи оценивались непосредственные хирургические результаты лечения, осложнения и летальность.

Результаты. Выявлено значимое превосходство группы НАХТ над группой стандартного лечения по показателям: частота резекций воротной и/или верхней брыжеечной вены – 10,2 vs 21,9 % (ОР 0,44, 95 % ДИ [0,149–1,329] p=0,04), R0-резекция – 88,5 vs 73,2 % (ОР 0,6, 95 % ДИ [0,118–0,909], p=0,03), наличие лимфоваскулярной инвазии – 52,6 vs 14,8 % (ОР 0,28, 95 % ДИ [0,108–0,730] p=0,05), микроваскулярной инвазии – 55,2 vs 11,1 % (ОР 0,26, 95 % ДИ [0,1–0,669] p=0,01), периневральной инвазии – 65,7 vs 37 % (ОР 0,56, 95 % ДИ [0,327–0,969] p=0,01), частота отрицательного статуса лимфоузлов (pN0) – 73,1 vs 41,5 % (ОР 0,61, 95 % ДИ [0,331–0,969] p=0,009).

Заключение. Неоадъювантная химиотерапия – перспективный и безопасный метод, способный улучшить непосредственные результаты лечения пациентов с резектабельным РПЖ.

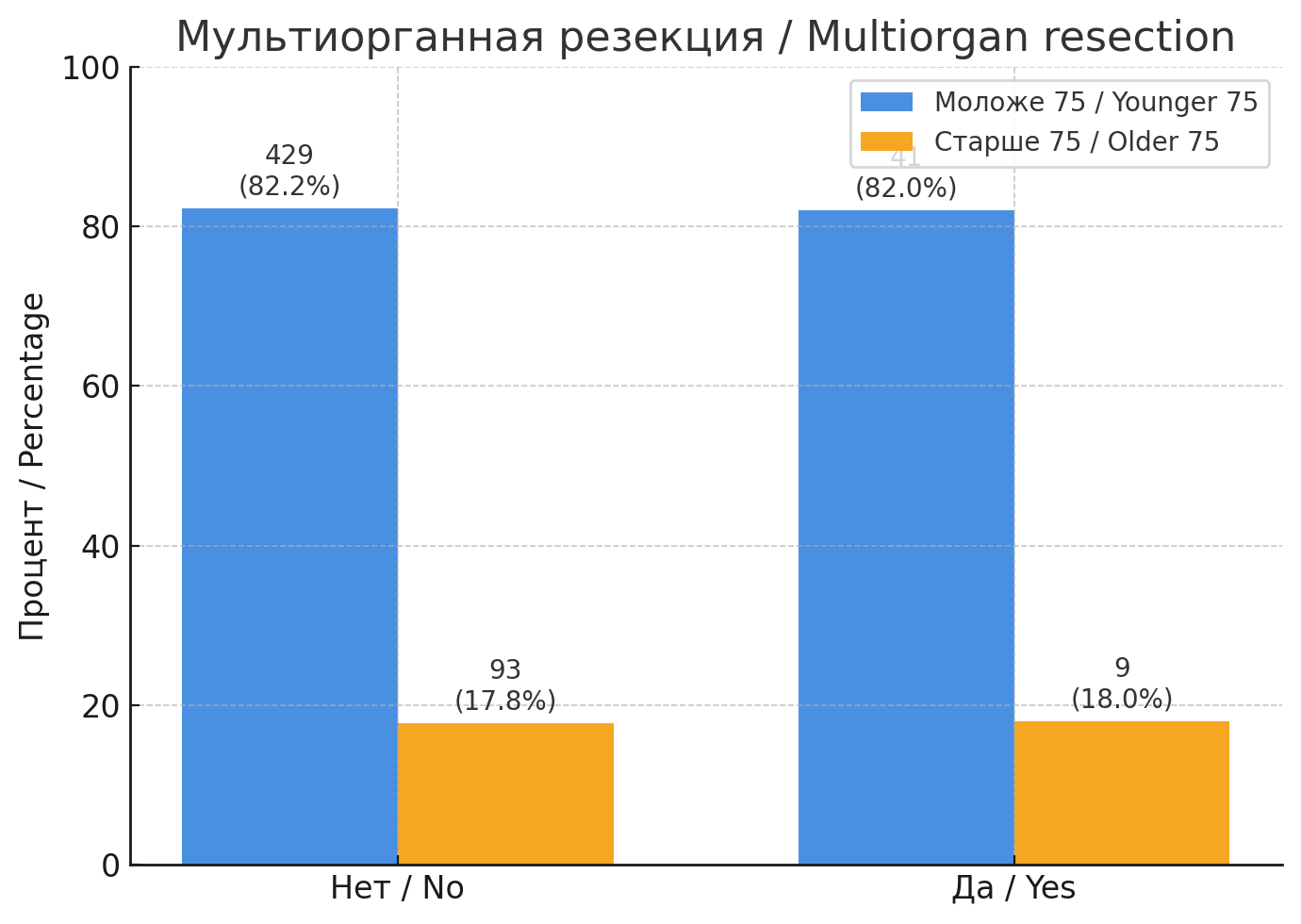

Цель исследования – оценка результатов хирургического лечения колоректального рака у пациентов моложе и старше 75 лет.

Материал и методы. Проведено ретроспективное исследование историй болезни 582 больных колоректальным раком (КРР), которые проходили лечение с 1.01.19 по 1.12.24 в хирургическом отделении абдоминальной онкологии ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» г. Ульяновска. Согласно критериям включения и исключения, в исследование вошло 572 пациента. Оценка осложнений проводилась по классификации Clavien–Dindo. Пациенты были разделены на две группы – моложе и старше 75 лет.

Результаты. При однофакторном анализе не выявлено различий между группами по основным клинико-демографическим параметрам, а также сопутствующей патологии. Однако индекс коморбидности Charlson был выше у пациентов старше 75 лет (p<0,001). У пациентов старше 75 лет чаще выполнялась правосторонняя гемиколонэктомия – в 58 (56,9 %) случаях, далее следует резекция сигмовидной кишки – 38 (37,3 %). Частота несостоятельности анастомоза была выше у пациентов старше 75 лет, но значимых различий между группами не выявлено (p=0,065). Анализ частоты послеоперационных осложнений, стратифицированных по Clavien–Dindo, показал отсутствие значимых различий между группами (p=0,247). При проведении многоуровневой логистической регрессии выявлены следующие предикторы несостоятельности анастомоза: уровень альбумина до операции, на 1-е и 5-е сут после операции, а также нейтрофил-лимфоцитарный индекс (НЛИ) на 1-е и 5-е сутки после операции.

Заключение. Возраст пациента не может рассматриваться как независимый фактор развития несостоятельности анастомоза после резекции толстой кишки, выполненной по поводу КРР. Значимыми предикторами развития несостоятельности являются показатели НЛИ на 1-е и 5-е сут после операции, а также уровень альбумина до операции и на 1-е и 5-е сут после операции.

ЛАБОРАТОРНЫЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Введение. В терапии хронического миелолейкоза (ХМЛ) в настоящее время повсеместно применяются ингибиторы тирозинкиназ, и прогрессирование заболевания часто связано с развитием резистентности к ним. Существует потребность в дополнительных инструментах контроля терапии, и таковыми могут стать уровни экспрессии определенных микроРНК (miR).

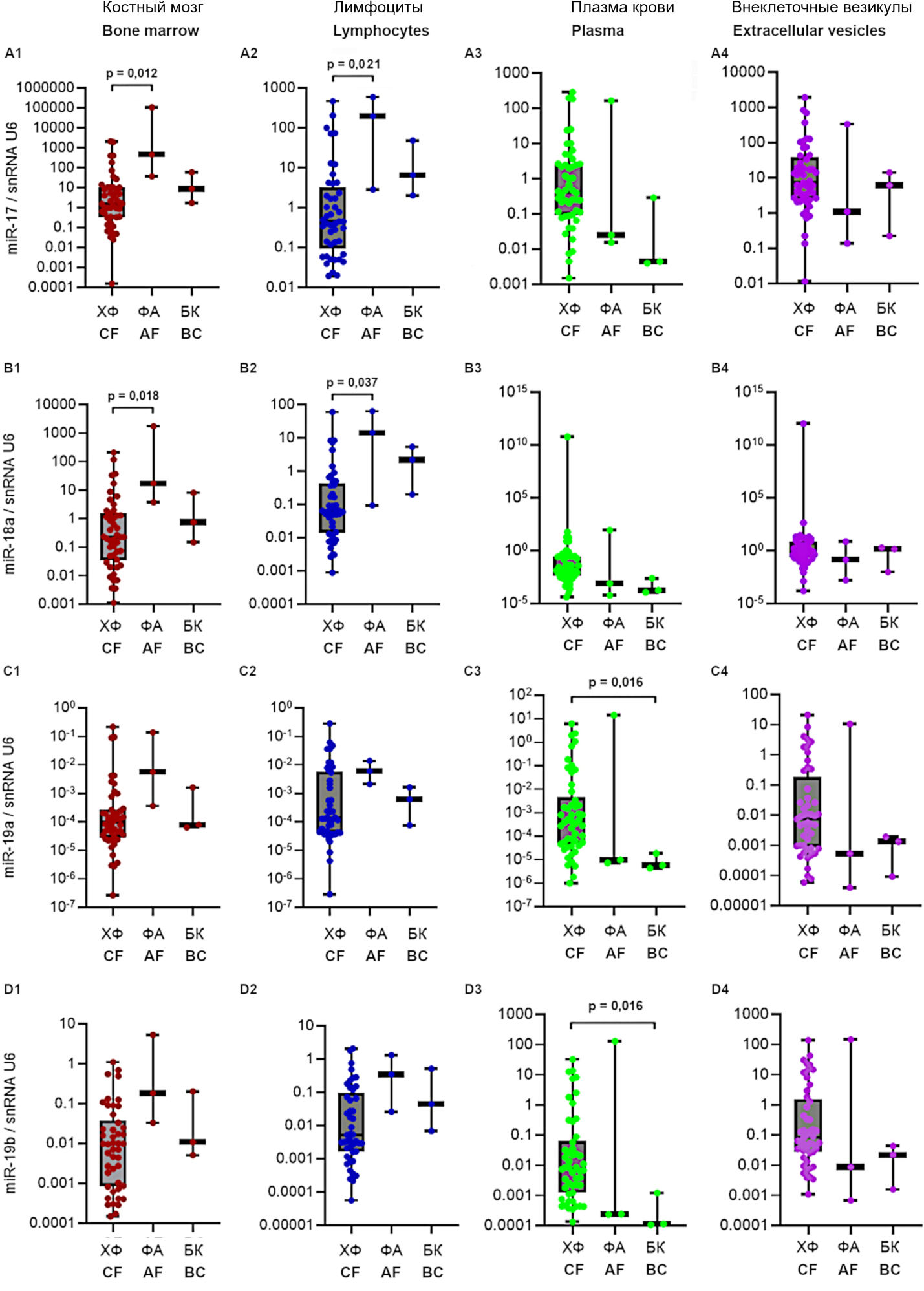

Цель исследования – оценка уровня экспрессии miR-203а и miR-17-92 в костном мозге и субстратах периферической крови – лимфоцитах, плазме и внеклеточных везикулах у пациентов с ХМЛ с разными характеристиками патологического процесса и врачебного вмешательства.

Материал и методы. Образцы крови и костного мозга 56 пациентов с диагнозом ХМЛ были взяты из Городского гематологического центра Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница № 2» с 2016 по 2017 гг. Уровень экспрессии miR оценивали методом ОТ-ПЦР в реальном времени по принципу taqMan.

Результаты. В костном мозге и лимфоцитах крови уровень экспрессии miR-17, miR-18а и miR-20a оказался выше у пациентов в фазе акселерации (ФА) по сравнению с хронической фазой (ХФ), а также у больных с неблагоприятным прогнозом. Уровень экспрессии miR-19a и miR-19b в плазме был выше у пациентов с ХФ по сравнению с бластным кризом (БК) и у пациентов с благоприятным прогнозом. Уровень экспрессии miR-19а был выше у пациентов с благоприятным прогнозом в микровезикулах, а уровень экспрессии miR-203 был выше у пациентов с благоприятным прогнозом в микровезикулах и плазме крови. Также экспрессия miR-203 оказалась существенно выше в микровезикулах у пациентов, достигших большого молекулярного ответа (БМО).

Заключение. Наиболее перспективными в плане возможного практического применения представляются miR-17, miR-18а и miR-20a в костном мозге и лимфоцитах, miR-19a и miR-19b в плазме крови, а также miR-203 в плазме крови и в микровезикулах.

Актуальность. Кастрационно-резистентный рак предстательной железы (КРРПЖ) – высокоагрессивное онкологическое заболевание, плохо поддающееся лечению. Поиск маркеров развития КРРПЖ на ранних сроках для своевременной коррекции терапевтической тактики и их дальнейшего исследования в качестве возможных мишеней для новых видов терапии КРРПЖ является актуальной задачей современных молекулярной биологии и медицины. В качестве таких маркеров могут служить внеклеточные микроРНК, ассоциированные с развитием как РПЖ в целом, так и КРРПЖ в частности.

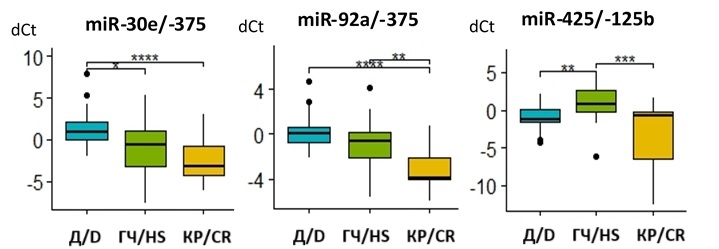

Цель исследования – провести сравнительный анализ экспрессии 14 микроРНК в составе супернатанта мочи больных гормоночувствительным РПЖ (ГЧРПЖ), КРРПЖ и доноров (Д).

Материал и методы. Анализ выполнен с помощью ОТ-ПЦР в реальном времени. Для поиска диагностических сигнатур экспрессии микроРНК использован метод попарной нормализации.

Результаты. Выявлены 29 дифференциально экспрессированных пар микроРНК. При этом miRna-375 входит в состав наибольшего числа (а именно, семи) диагностически значимых пар. Самыми большими значениями чувствительности и специфичности при диагностике КРРПЖ и использовании в качестве контрольной группы как больных ГЧРПЖ, так и объединенной группы Д и больных ГЧРПЖ характеризовались 3 пары микроРНК (miRna-144/222; 205/375; 222/125).

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что оценка относительной экспрессии внеклеточных микроРНК мочи имеет значительный потенциал для диагностики такой тяжёлой формы РПЖ, как кастрационно-рефрактерная.

ОПЫТ РАБОТЫ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Введение. Дистанционная лучевая терапия (ДЛТ) является одним из основных методов лечения рака предстательной железы, однако несмотря на внедрение в клиническую практику современного радиотерапевтического оборудования, улучшение способов планирования лечения, актуальной остается проблема лучевых реакций, возникающих при проведении данного метода лечения. В связи с этим поиск и разработка новых препаратов сопроводительного лечения при лучевой терапии являются актуальной проблемой.

Цель исследования – оценить влияние синбиотика «ВедаБиотик» и препаратов «Фитолизат Гастро», «Фитолизат Урологический», введенных в диету для пациентов со злокачественным новообразованием предстательной железы, на развитие лучевых реакций со стороны мочевого пузыря и кишечника, а также изучить состояние кишечной микробиоты на фоне ДЛТ.

Материал и методы. В исследование включены 15 пациентов с аденокарциномой предстательной железы t3–4n0M0 стадии, которым проводилась ДЛТ в отделении радиотерапии ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический онкологический диспансер» в период с ноября по декабрь 2024 г. Больные получали 3D-конформную лучевую терапию с облучением предстательной железы, семенных пузырьков, лимфатических узлов малого таза, разовая очаговая доза 2,5/2,5/1,8 Гр, СОД 80/80/50 изоГр, число фракций – 28. В диету больных на все время проведения лучевой терапии включались указанные синбиотики, которые принимались в соответствии с инструкцией по применению. У всех пациентов проводилась максимальная андрогенная блокада, которая включала медикаментозную кастрацию препаратами – аналогами ЛГРГ.

Результаты. Анкетирование больных показало снижение частоты никтурии до 2–3 раз за ночь. Кроме того, фиксировались уменьшение дискомфорта при мочеиспускании, отсутствие симптомов метеоризма, а по данным ПЦР-анализа отмечено восстановление баланса микрофлоры кишечника, которое проявилось в повышении содержания лакто- и бифидобактерий, а также бактерий Faecalibacterium prausnitzii.

Заключение. Полученные результаты показывают, что на фоне включения в диету синбиотика «ВедаБиотик», препаратов «Фитолизат Гастро», «Фитолизат Урологический» у пациентов, получающих ДЛТ с облучением предстательной железы, семенных пузырьков и лимфатических узлов малого таза, наблюдается тенденция к уменьшению дизурических симптомов, метеоризма, а также восстановление баланса микрофлоры кишечника.

ОБЗОРЫ

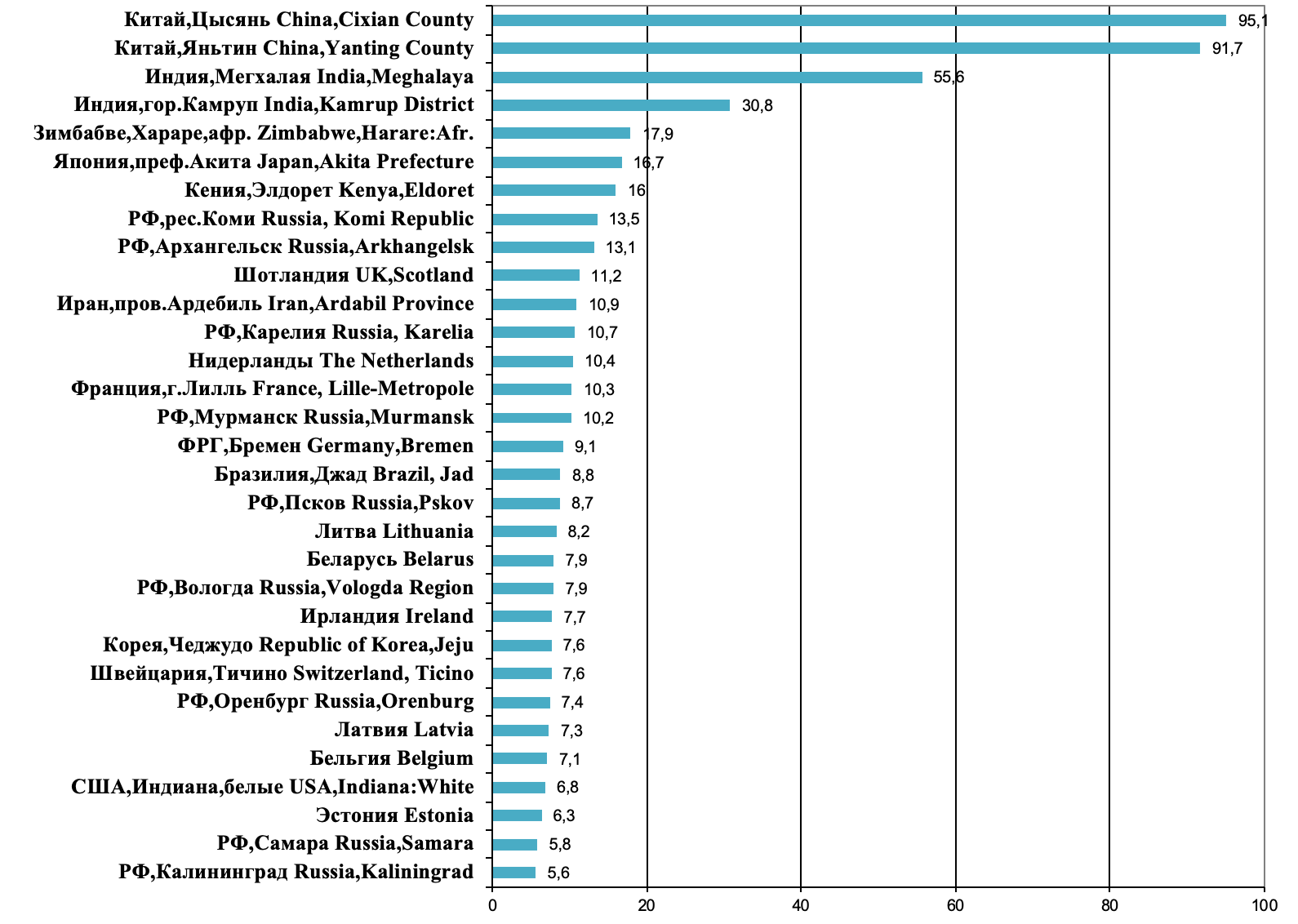

Цель исследования – анализ заболеваемости и смертности от рака пищевода (РП) в мире и России; обзор литературы, посвященной этиологии и факторам риска РП.

Материал и методы. Использованы базы данных GlOBOCan, «Рак на пяти континентах» и справочники МНИОИ им. П.А. Герцена по заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований и состоянию онкологической помощи в России; проведен систематический поиск опубликованных работ в базах данных PubMed и Cochrane library.

Результаты. Для РП характерна выраженная географическая вариабельность в заболеваемости. Высокие показатели заболеваемости зарегистрированы в странах Южной и ЮгоВосточной Азии, низкие – в Европе и Северной Америке. В России заболеваемость РП низкая. Однако в некоторых регионах этот показатель в 2 раза превышает общероссийский. В мире 85 % случаев РП имеют гистологическое строение плоскоклеточного рака (ПКР) и 14 % – аденокарциномы (АК). Плоскоклеточный РП встречается чаще в странах Восточной, Южной и Центральной Азии, АК превалирует в странах Северной Америки, Западной и Северной Европы. Заболеваемость от ПКР снижается, а заболеваемость АК растет. Доказанные факторы риска ПКР – курение, потребление алкоголя, горячего чая, опия, экспозиция к дыму горения биомассы (дров) в помещении, недостаток в диете овощей и фруктов. Основной фактор риска АК – избыточная масса тела. Риск АК повышен у лиц с диагнозом гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭР) и эзофагита Барретта (ЭБ). идентифицированы соматические мутационные сигнатуры – результат экспозиции к основным факторам риска РП: табачному дыму, потреблению алкоголя, опия. Выявлены мутации, вызванные ферментами семейства aPOBeC. Профилактические меры, направленные на снижение распространенности перечисленных факторов риска ПКР, уже привели к снижению заболеваемости ПКР. Однако сохраняется необходимость продолжения активной профилактической работы, с учетом региональных особенностей. Профилактика АК, которая должна включать контроль избыточного веса, своевременную диагностику и лечение ГЭР и ЭБ, пока не очень эффективна.

Заключение. Перечисленные факторы и связанные с ними сигнатуры не объясняют выраженную географическую вариабельность в заболеваемости РП. Для поиска неизвестных канцерогенных факторов с не мутационным, а эпигенетическим механизмом действия рекомендовано проведение дальнейших молекулярно-эпидемиологических исследований.

Цель исследования – провести систематический анализ имеющихся в современной литературе данных о проведении биопсии сторожевых лимфоузлов при раке молочной железы в различных клинических ситуациях.

Материал и методы. Поиск проводился в базах данных Web of science, PubMed, scopus, Google scholar. Было проанализировано 213 источников, посвященных особенностям применения биопсии сторожевых лимфоузлов при раке молочной железы, из которых 48 были включены в обзор.

Результаты. Биопсия сторожевых лимфоузлов утверждена как стандартная процедура при ранних стадиях рака молочной железы, демонстрируя эффективность и безопасность при небольших опухолях, интактных лимфоузлах и микрометастазах. В настоящее время активно изучается возможность расширения показаний к биопсии сигнальных лимфоузлов на более сложные случаи, включая изменение статуса лимфоузлов после неоадъювантной химиотерапии, мультицентричный рак и рецидивы рака молочной железы, что ранее считалось противопоказанием. Проводятся исследования, оценивающие безопасность применения биопсии сторожевых лимфоузлов во время беременности, открывая новые перспективы для лечения этой уязвимой группы пациенток. Расширение показаний к биопсии сигнальных лимфоузлов позволит избежать радикальной лимфаденэктомии и связанных с ней осложнений, таких как постмастэктомический синдром. Это, в свою очередь, значительно улучшит качество жизни онкологических пациенток за счет снижения послеоперационной заболеваемости и ускорения реабилитации.

Заключение. Дальнейшее изучение и внедрение расширенных показаний к биопсии сторожевых лимфоузлов представляют собой перспективное направление в современной онкологии, направленное на оптимизацию лечения и сохранение качества жизни пациенток.

Актуальность. В основе возникновения почечно-клеточного рака (ПКР), в том числе и светлоклеточного почечно-клеточного рака (сПКР), лежат различные генетические изменения, которые на данный момент не поддаются корректировке. Этот факт делает актуальным изучение генетического профиля сПКР и биомолекул, вовлеченных в реализацию генетических изменений, что может стать основой для разработки таргетных терапевтических стратегий. Цель исследования – проанализировать и обобщить научную литературу, описывающую современные стратегии терапевтических подходов в лечении ПКР и причины низкой эффективности биологических методов лечения.

Материал и методы. Проанализированы результаты поиска по научной базе данных PubMed и научной электронной библиотеке elibrary.ru по следующим ключевым словосочетаниям: renal cell carcinoma (ПКР), clear cell renal cell carcinoma (сПКР), molecular biomarkers and clear cell renal cell carcinoma (молекулярные биомаркеры и сПКР), multi-omic profiling and renal cell cancer (мультиомиксный профиль и ПКР), signaling pathway and renal cell carcinoma (сигнальные пути и ПКР), stem cell subtypes and clear cell renal cell carcinoma (стволовые клетки и сПКР), treatment strategies and renal cell carcinoma (терапевтические стратегии и ПКР), в качестве основных справочных источников взяты обзоры и оригинальные исследования, в основном публикации за 2020–25 гг. по каждой тематической области. Статьи, содержащие дублирующуюся или значительно перекрывающуюся информацию, были исключены. Отобрано 79 актуальных публикаций зарубежных и отечественных авторов за период с 2020 по 2025 г.

Результаты. Наиболее изученными генетическими изменениями при ПРК, в том числе и при сПКР, являются гены-супрессоры VHL и BAP1. Среди терапевтических стратегий применяются различные ингибиторы тирозинкиназ и ключевых точек иммунитета, также продолжается поиск новых точек (гены, сигнальные молекулы, белки) как потенциальных стратегий новых терапевтических подходов.

Заключение. В патогенезе ПКР, в том числе и сПКР, существенная роль принадлежит геномным нарушениям, при выборе тактики терапевтической стратегии лечения больных ПКР следует ориентироваться на результаты эффективности биологических методов лечения, по данным ретроспективных исследований, а также на эффективность лечения иммунного микроокружения опухоли, экспрессии на поверхности опухолевых клеток молекул, способных снижать действие лекарственных препаратов.

Цель исследования – систематизировать опубликованные сведения по современной диагностике и лечению больных саркомой Юинга (СЮ).

Материал и методы. Поиск материала для обзора проводился по библиотекам Medline, Web of science и РиНЦ. Для анализа выбрано 352 источника, опубликованных в 2004–2024 гг. Обзор составлен по данным 67 публикаций.

Результаты. Несмотря на совершенствование хирургической техники и технологий лучевой терапии, существенного улучшения результатов комбинированного лечения больных СЮ удалось добиться при внедрении химиотерапии. Эффективные многокомпонентные схемы химиотерапии, разработанные еще в 1960–1970-х гг., вплоть до настоящего времени не утратили своего значения в качестве индукционной терапии больных СЮ. Большое внимание уделяется проблеме лечения больных с рецидивами СЮ и рефрактерным заболеванием, плохо поддающихся химиотерапии. В настоящее время в процессе выполнения находятся исследования, в которых изучается целесообразность сочетания цитостатиков с ингибиторами тирозинкиназ, ингибиторами репарации ДНК, ингибиторами других молекул, с аутологичными вакцинами. имеющиеся данные относительно результативности высокодозной химиотерапии с поддержкой аутотрансплантации, CaR-t клеточной терапии противоречивы. Препятствием для относительно быстрого получения результатов этих работ является малое количество больных, что диктует необходимость многоцентрового набора пациентов. Кроме того, свой отпечаток накладывают повышенные требования государственных регуляторных органов, обусловленные детским и юношеским возрастом большой части пациентов.

Заключение. Несмотря на значительные успехи, достигнутые в лечении первичной локализованной саркомы Юинга, результаты лечения метастатического заболевания и рецидивов далеки от удовлетворительных. В то время как возможности цитостатической терапии, по-видимому, исчерпаны, препараты молекулярного действия все еще не получили убедительных доказательств их клинической значимости. Тем не менее достижений в лечении следует ожидать от препаратов, воздействующих на основные звенья онкогенеза СЮ.

Цель исследования – изучение роли иммунных протеасом в механизмах развития лимфогенных метастазов при немелкоклеточном раке легкого (НМРЛ).

Материал и методы. В обзор включены данные, найденные в системах Medline, Cochrane library, elibrary, опубликованные за последние 10 лет.

Результаты. Изложены концепции о молекулярных механизмах лимфогенного метастазирования при раке легкого, в частности, представлены данные о роли иммунных протеасом в развитии НМРЛ, обнаружены исследования, указывающие на участие протеасом в регуляции ангиогенеза и процессах клеточной локомоции, описано повышение экспрессии генов PSMB8 и PSMB9, кодирующих субъединицы иммунопротеасом в культурах клеток НМРЛ. Также представлена информация о том, что иммунопротеасомы могут быть терапевтической мишенью при цисплатин-резистентном раке легкого.

Заключение. Изучение механизмов лимфогенного метастазирования при развитии злокачественных опухолей остаётся актуальной проблемой для современной онкологии. Анализ данных показал, что протеасомы являются многообещающей молекулярной мишенью и их дальнейшее изучение может открыть новые возможности в борьбе с опухолевыми новообразованиями.

СЛУЧАЙ ИЗ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Актуальность. Параганглиомы – редкие нейроэндокринные опухоли, которые в забрюшинном пространстве наиболее часто расположены паравертебрально и, как правило, через инфильтрат либо истинное прорастание связаны с магистральными сосудами. Радикальное хирургическое удаление параганглиом является основным методом лечения. Тесное прилежание опухоли к магистральным сосудам требует выполнения комбинированного объема операции – удаление опухоли и участка сосудистой магистрали в пределах здоровых тканей. Попытка отделить опухоль от сосуда в лучшем случае ведет к оставлению площадки опухоли на сосудистой стенке (операция R1) и, как правило, заканчивается повреждением сосуда и большой кровопотерей.

Описание клинического случая. Представлен случай хирургического лечения параганглиомы органа Цукеркандля у пациентки 52 лет. Установлено тесное прилежание опухоли к бифуркации аорты, что потребовало расширенно-комбинированного удаления опухоли с резекцией бифуркации аорты и восстановления магистрального кровотока бифуркационным аорто-общеподвздошным аллопротезированием (PtFe-кондуит). Послеоперационный период протекал гладко. После выписки из стационара пациентка в удовлетворительном состоянии находится под динамическим наблюдением.

Заключение. Представленное клиническое наблюдение демонстрирует возможность радикального хирургического лечения у пациентов с параганглиомами забрюшинного пространства, тесно прилежащими к магистральным сосудам.

Актуальность. По данным эпидемиологических исследований, доля первично-множественных злокачественных новообразований составляет от 2 до 17 %. Сочетание рака легкого и лимфомы встречается до 15 % случаев среди всех сочетаний лимфопролиферативных заболеваний со злокачественными новообразованиями других органов. Общепринятой тактики диагностики и лечения данной группы пациентов на данный момент не существует.

Цель исследования – представить серию клинических случаев, показывающих значимость персонифицированного подхода в диагностике и лечении пациентов с сочетанием рака легкого и лимфопролиферативных заболеваний.

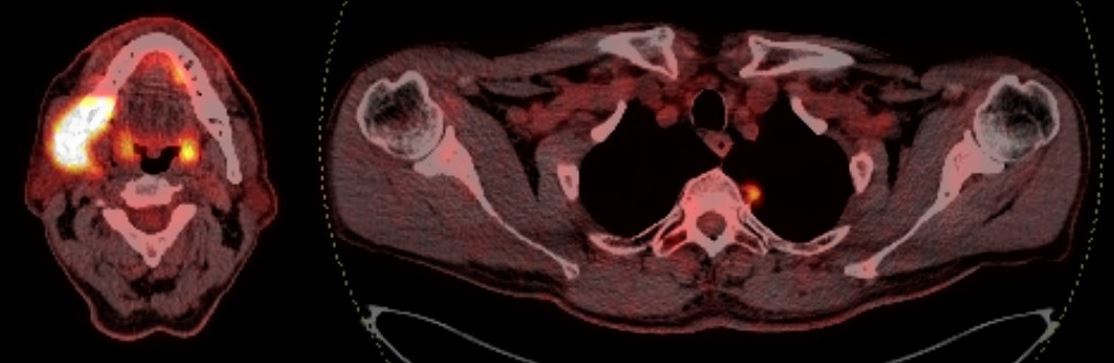

Описание клинических случаев. Представлены два клинических случая синхронного выявления рака легкого и В-клеточной лимфомы. В обоих случаях при обследовании установлен диагноз первично-множественных злокачественных новообразований, что позволило определить оптимальную тактику лечения.

Заключение. Рак легкого необходимо включать в дифференциальный диагноз при легочном поражении у больных хроническим лейкозом или лимфомой. Тщательное обследование и морфологическая верификация выявленных изменений у данной группы пациентов помогут определить правильную тактику лечения.

Введение. В настоящее время комбинация препаратов атезолизумаба и бевацизумаба рекомендована для первой линии терапии распространенной гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК). Накопленный мировой и отечественный опыт применения данного метода лечения позволяет утверждать, что он значительно улучшает общий прогноз заболевания. Обсуждается возможность применения комбинации атезолизумаб + бевацизумаб в качестве конверсионной терапии при исходно распространенной или функционально нерезектабельной ГЦК.

Цель исследования – оценить возможность применения комбинации атезолизумаб + бевацизумаб в качестве конверсионной лекарственной терапии ГЦК.

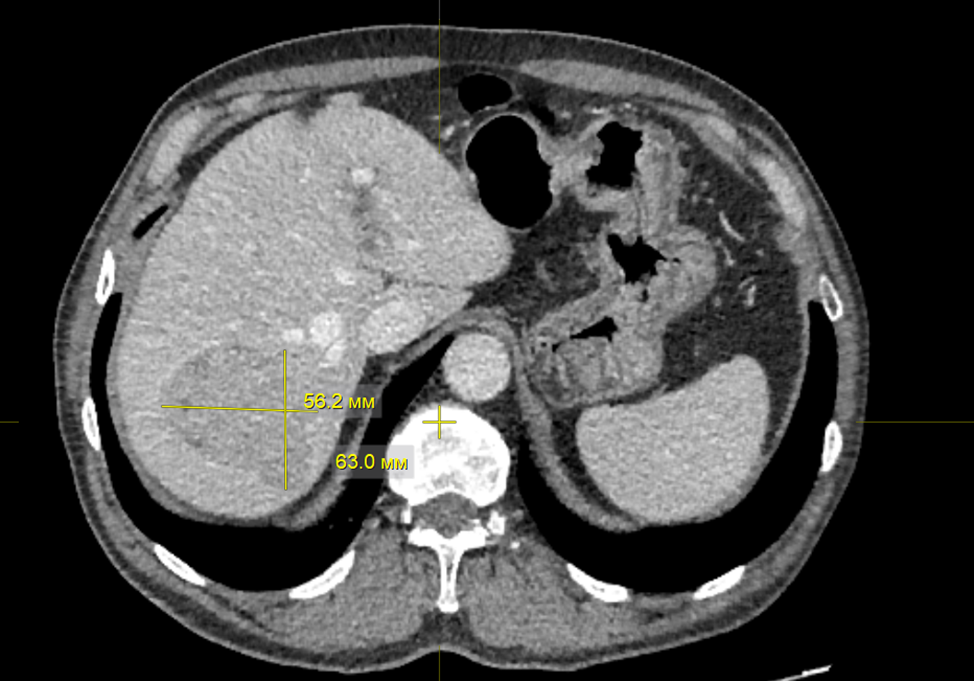

Описание клинического случая. Представлен клинический случай конверсионной лекарственной терапии функционально нерезектабельной ГЦК правой доли печени. В связи c недостаточным объемом остающейся паренхимы печени (менее 25 %) выполнение правосторонней гемигепатэктомии признано нецелесообразным. На начальном этапе лечения проведено 20 курсов конверсионной лекарственной терапии по схеме атезолизумаб + бевацизумаб, которая сопровождалась минимальным количеством нежелательных явлений. В дальнейшем с учетом частичного ответа опухоли на противоопухолевую терапию выполнено радикальное оперативное вмешательство в объеме резекции s7–8. При гистологическом исследовании операционного материала констатирован полный патоморфологический ответ.

Заключение. Приведенное клиническое наблюдение демонстрирует эффективность комбинации атезолизумаб + бевацизумаб в качестве конверсионной терапии при ГЦК, которая обеспечила выполнение радикальной резекции печени и полный патоморфологический ответ. Полученный опыт подчеркивает необходимость дальнейших исследований в данном направлении.

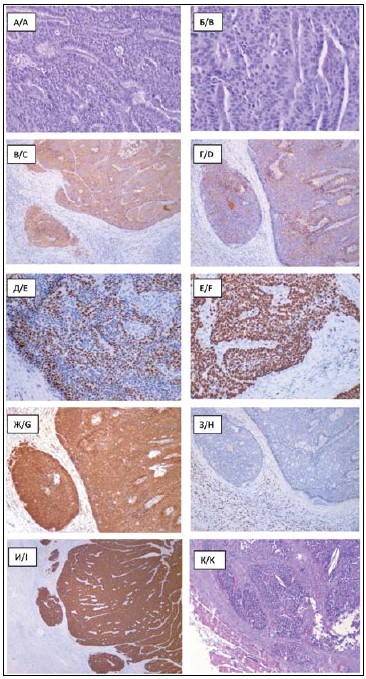

Нейроэндокринные опухоли (НЭО) женских половых органов, в том числе шейки матки, считаются крайне редкими локализациями. из всех НЭО шейки матки 80 % составляют мелкоклеточные нейроэндокринные карциномы, на долю которых приходится 1–3 % всех случаев рака шейки матки, представляющие очень агрессивные злокачественные опухоли с плохим прогнозом и пока ограниченными возможностями их эффективного лечения. Это приводит к искажению истинной частоты встречаемости, поскольку во многих случаях их нейроэндокринная дифференцировка при постановке диагноза даже не предполагается и дополнительное иммуногистохимическое исследование не проводится.

Описание случая. Представлен случай агрессивного течения низкодифференцированной крупноклеточной нейроэндокринной карциномы шейки матки у пациентки 40 лет. Отмечаются сложности и ошибки подходов к верификации диагноза, а также необходимость в применении расширенного диагностического комплекса для выбора оптимальной тактики ведения. Всего пациентке проводили IV линии ХТ после оперативного лечения и многоэтапного иммуногистохимического исследования. Однако несмотря на все предпринятые усилия, состояние пациентки резко ухудшилось, и она скончалась через 2 года и 1 мес от момента первичного обращения.

Заключение. Отсутствие специфических симптомов, агрессивность течения, сложность диагностики на всех этапах и ограниченные возможности методов лечения определяют необходимость создания и развития отдельных центров по лечению НЭО любой степени злокачественности и различной локализации.

Введение. Карциноидные опухоли яичников составляют группу редких злокачественных новообразований с частотой встречаемости среди всех опухолей яичников 0,1 % и от 0,8 до 5 % – среди карциноидных опухолей. Струмальный карциноид – это форма монодермальной тератомы (струмы) яичников, состоящая из нормальной ткани щитовидной железы, смешанной с нейроэндокринной опухолью (карциноидом). Большинство из них являются доброкачественными, однако некоторые могут иметь злокачественный компонент, и такое новообразование следует лечить как опухоль яичников с низким потенциалом злокачественности.

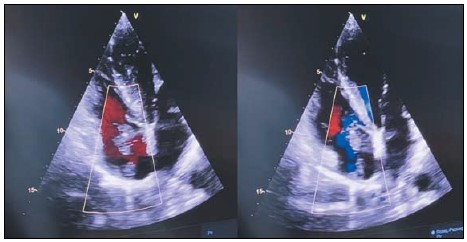

Описание клинического случая. В статье описан случай струмального карциноида яичника гигантских размеров с отдаленным метастазом в полость правого предсердия в виде флотирующего тромба и его радикального хирургического лечения, проведенного в два этапа.

Заключение. Данный клинический случай демонстрирует важность всесторонней предоперационной диагностики, интраоперационной оценки и гистопатологического диагноза. При данной патологии, протекающей чаще бессимптомно, различные диагностические обследования имеют низкую специфичность и чувствительность, и в большинстве случаев диагноз устанавливается на основании результатов послеоперационного патологоанатомического исследования.

ЮБИЛЕИ

ISSN 2312-3168 (Online)